一、共识与共识机制基础概念

共识的定义与本质

在分布式系统中,共识是指多个节点通过特定机制就数据状态达成一致的过程,其核心目标是确保系统内所有节点对交易记录、账本状态等关键信息的统一认知。共识机制则是实现这一过程的算法或规则集合,通过定义节点间的通信协议与决策逻辑,解决分布式环境下可能存在的信息不一致问题。在区块链系统中,共识不仅是数据一致性的保障,更是去中心化环境下信任建立的核心基础,例如比特币通过最长链原则(即分叉时选择工作量最大的链作为主链)确保节点对账本状态的统一认可,以太坊则要求至少66%的节点就网络全局状态达成一致以确认共识。

共识在去中心化系统中的核心价值体现为对传统信任中介的替代作用。以“拜占庭将军问题”为例,当分布式节点存在恶意行为(如传递虚假信息)时,共识机制通过预设的算法规则(如容错协议)确保忠诚节点仍能达成一致决策,无需依赖中心权威的指令;而“双花问题”的解决则展示了共识对交易有效性的保障——通过节点对交易顺序和合法性的共同验证,区块链系统可防止同一笔资产被重复花费,这一过程无需中心化机构的背书,仅依赖节点间的分布式共识。这种“算法信任”机制使得去中心化系统能够在缺乏中介的情况下,通过节点间的协同验证实现可信交易,本质上是将传统依赖机构的信任模式转化为依赖数学规则和分布式节点行为的信任模式。

传统中心化共识与区块链共识的本质差异体现在信任基础的根本不同。传统中心化系统(如主从复制架构)的共识依赖“机构信任”,即通过中心节点的权威地位强制同步数据,所有从节点被动接受主节点的指令,其一致性保障高度依赖中心机构的可靠性;而区块链共识则基于“算法信任”,通过预设的数学规则(如工作量证明、权益证明)和分布式节点的自主决策,使互不信任的节点能够独立验证并达成一致。例如,在中心化数据库中,主节点故障可能导致整个系统的一致性崩溃;而在区块链中,即使部分节点失效或恶意行为,只要符合共识机制的容错条件(如比特币的51%算力攻击防御),系统仍能维持共识状态。这种差异使得区块链共识能够在去中心化环境下实现无需信任中介的自主协调,成为分布式系统信任建立的核心技术支撑。

共识机制的核心内涵

共识机制的核心逻辑围绕“问题-方案”展开,其本质是通过系统性设计解决分布式系统的信任缺失问题。在分布式网络中,节点间缺乏中央权威协调,信任缺失导致三大核心挑战:一是节点协作信任问题,如“谁来处理任务”“如何分配资源”“结果是否可信”等决策困境;二是数据一致性威胁,典型如双花攻击(同一资产被重复花费);三是拜占庭将军问题,即存在恶意节点时如何确保可靠决策。这些问题共同指向分布式账本状态的一致性与安全性,是区块链系统实现去中心化信任的关键障碍。

为应对上述挑战,共识机制整合数学算法与经济激励形成协同解决方案。在数学算法层面,哈希函数与加密签名技术为数据完整性和节点身份验证提供基础:哈希函数确保区块数据不可篡改,加密签名则验证交易发起者身份及授权合法性,二者共同构建技术层面的信任基石。经济激励机制则通过代币奖励与惩罚规则引导节点行为,例如奖励诚实验证者以鼓励参与共识维护,惩罚恶意行为(如双花尝试或分叉攻击)以震慑违规。这种“算法约束+利益调控”的双重设计,使分布式节点在缺乏中央信任的环境中仍能自发达成一致。

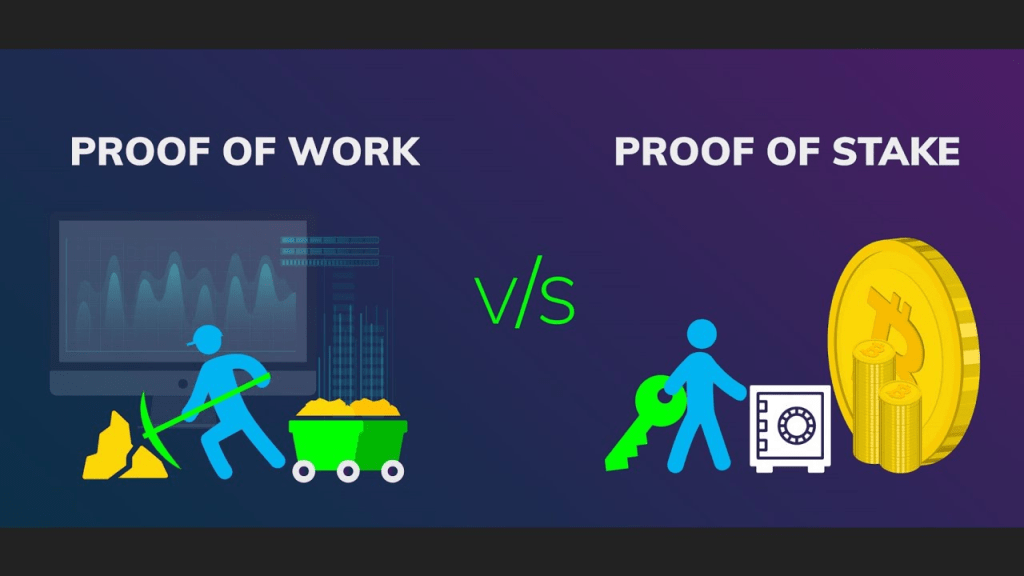

比特币的工作量证明(PoW)与以太坊的权益证明(PoS)是上述逻辑的典型实践。比特币PoW通过算力竞争(数学算法)与区块奖励(经济激励)结合:节点需通过哈希函数求解计算难题以验证区块,成功打包区块的节点获得比特币奖励,而算力投入的沉没成本(硬件与能源消耗)则构成恶意行为的经济约束,有效防止双花攻击并解决拜占庭问题。以太坊PoS则进一步优化经济激励与算法规则:验证者需质押ETH作为抵押品(经济激励中的惩罚机制),并按质押权重参与区块验证投票;分叉选择机制通过选择“最重”链(即获得最多验证者支持的链)确保账本一致性,其中质押权重与潜在惩罚(如恶意行为导致质押ETH被销毁)共同强化节点诚实动机。

对比维度 比特币 PoW 以太坊 PoS 共识机制类型 工作量证明 (PoW) 权益证明 (PoS) 数学算法 哈希函数求解计算难题 质押ETH,按质押权重参与区块验证投票 经济激励 区块奖励(比特币);算力沉没成本(硬件和能源) 质押ETH;恶意行为导致质押ETH被销毁 防止双花 有效防止 通过经济惩罚防止 解决拜占庭问题 解决 通过经济惩罚解决 分叉选择机制 最长链原则 最重链原则(按质押权重)

综上,共识机制通过数学算法构建技术信任屏障,借助经济激励塑造节点行为模式,最终实现分布式系统在无中央权威下的信任自洽。其核心内涵在于将“信任问题”转化为“规则遵守问题”,通过可验证的算法与利益绑定机制,确保分布式账本的最终一致性与安全性。

共识机制的必要性与作用

在去中心化的区块链系统中,由于缺乏中央权威机构的协调与管控,节点间的自主协作需依赖共识机制实现高效且可信的运行。共识机制作为区块链的“信任基石”,其必要性首先体现在对分布式系统固有缺陷的弥补上。在无共识机制的场景下,各节点独立维护账本数据,易导致数据不一致、交易记录可被单方面篡改等问题,严重破坏系统的可信度与稳定性。

双花攻击是无共识机制分布式系统面临的典型威胁之一。双花问题指同一笔数字资产被重复使用的欺诈行为,例如在未经过共识验证的情况下,恶意节点可将同一笔资金分别发送至两个不同地址,导致账本记录冲突。共识机制通过算法规则(如工作量证明中的算力竞争、权益证明中的权益抵押等)确保交易的唯一性与不可逆性,从根本上防止双花攻击的发生,保障区块链数据的一致性与可信度。

拜占庭故障场景进一步凸显了共识机制的不可替代性。拜占庭故障指分布式系统中存在部分节点故障或恶意行为时,如何确保剩余节点达成一致决策的问题。在区块链网络中,恶意节点可能发送虚假交易信息、拒绝参与共识或试图篡改账本,若缺乏有效的共识机制,此类行为将导致系统陷入决策瘫痪或数据混乱。共识机制通过解决拜占庭容错问题,能够容忍一定比例的节点故障或恶意行为,确保即便在部分节点不可信的情况下,全网仍能就区块链的当前状态达成一致,保障系统的持续稳定运行。

共识机制的核心作用可概括为三大方面:其一,实现信任替代。通过预设的算法规则,共识机制无需依赖中心化中介,直接在节点间建立可信协作关系,使陌生节点能够基于数学逻辑而非第三方信用进行交易与数据交互。其二,提供防篡改保障。一旦数据通过共识验证并写入区块链,便无法被单方面修改,这一特性通过链式结构、哈希加密与共识规则的协同作用实现,确保历史交易记录的完整性与真实性。其三,增强容错能力。共识机制通过设定容错阈值(如工作量证明中超过50%的算力控制、权益证明中超过三分之二的权益支持等),有效抵御恶意节点攻击,保障系统在复杂网络环境下的鲁棒性。

1、提案生成阶段

2、验证过程阶段

3、投票共识阶段

4、状态同步阶段

上述流程中,各阶段通过角色分工协同实现共识:提案者负责发起提案,验证者参与合法性校验与投票,学习者执行状态同步,共同构成完整的分布式决策闭环。

特性维度 竞争类共识 (PoW) 投票类共识 (PBFT) 权益类共识 (PoS/DPoS) 提案生成机制 算力竞争 预设验证者池轮值 权益权重/随机算法 验证核心 工作量证明有效性 消息签名验证 权益抵押状态校验 共识达成方式 算力竞赛结果作为投票 多轮消息交互收集投票 权益比例分配投票权重 容错阈值 需控制51%以上算力 抵抗≤1/3恶意节点 经济惩罚机制 典型代表 比特币 Hyperledger Fabric 以太坊2.0/EOS 同步机制 最长链原则 视图更换协议 区块生产者轮换 攻击防护 51%攻击防护 拜占庭容错 权益削减(Slashing)

二、十大共识机制详细分析

1、工作量证明(PoW)

工作量证明(PoW)是一种要求节点通过解决高难度数学问题竞争记账权的共识机制,其核心思想是通过消耗计算资源证明节点的“工作量”,并以此达成网络共识。作为比特币、以太坊1.0等早期区块链的核心机制,PoW的运作逻辑与比特币的挖矿流程深度绑定,具体表现为SHA-256哈希计算与动态难度调整的协同作用。在挖矿过程中,矿工首先收集全网交易并打包为候选区块,随后通过不断调整随机数(nonce),使区块内容与nonce组合的SHA-256哈希值满足“小于难度目标”的条件(即哈希值前缀包含特定数量的零)。比特币网络通过每2016个区块(约两周)动态调整难度目标,确保平均出块时间稳定在10分钟,这一机制既维持了网络的有序运行,也构成了“算力即安全”逻辑的基础。当矿工成功找到符合条件的nonce值后,新区块会被广播至全网,其他节点验证通过后写入区块链,矿工则获得区块奖励(当前比特币每个区块奖励6.25 BTC,每四年减半)与交易手续费作为激励。

PoW“算力即安全”的核心逻辑源于其基于算力竞争的设计。网络中的算力越高,攻击者实施51%攻击(即控制全网超50%算力以篡改区块链历史)的成本就越高。例如,比特币网络的全球算力已达数百万亿次哈希/秒,攻击者需投入巨额资源购置矿机并维持运营,使得攻击行为在经济上不可行。这种机制通过将安全成本显性化为算力投入,形成了“算力越高,网络越安全”的正向循环,同时具备抗女巫攻击能力——攻击者无法通过伪造多个身份节点获取优势,只能依赖实际算力竞争。

然而,PoW的安全性代价是显著的能源消耗问题。比特币网络的年耗电量已相当于中等国家水平,这一数据直指其“能耗高”的核心缺陷。尽管算力投入保障了安全,但大量计算资源被用于无实际社会价值的哈希碰撞,导致能源利用效率低下。此外,PoW机制的吞吐量(TPS)极低,比特币网络每秒最多处理7笔交易,且出块时间长达10分钟,难以满足大规模商业应用需求。

ASIC矿机的普及进一步对PoW的去中心化特性构成挑战。早期PoW网络支持CPU/GPU挖矿,普通用户可参与算力竞争,体现了较强的去中心化特征。但随着专用集成电路(ASIC)矿机的出现,其针对SHA-256等算法的算力优势大幅提升了硬件门槛——普通用户难以承担ASIC矿机的购置成本,算力逐渐集中于少数矿池或大型矿场。这种集中化趋势削弱了PoW“节点自由进出”的设计初衷,形成“算力垄断”风险,与区块链去中心化的核心目标产生冲突。

综上,PoW以其机制简单、安全性强的优势成为区块链技术的基石,但其能耗高、效率低及硬件集中化问题也限制了其长期发展。随着区块链技术的演进,PoW正逐步被更高效的共识机制(如权益证明PoS)替代,但其“算力即安全”的设计思想仍对后续共识机制的发展具有重要启示。

2、权益证明(PoS)

权益证明(PoS)作为与工作量证明(PoW)并列的主流共识机制,其安全模型与PoW存在本质差异。PoW依赖算力壁垒保障网络安全,攻击者需控制超过50%的全网算力才能发起有效攻击,这一过程伴随极高的硬件投入和能源消耗;而PoS则通过经济惩罚机制构建安全模型,参与者需质押一定数量的代币作为保证金,恶意行为将面临质押代币被罚没(slashed)的风险,从而以经济成本约束节点行为。这种安全模型的转变使得PoS在能源效率上较PoW提升显著,据统计,其能耗降低可达99%以上,且出块速度更快,例如以太坊PoS机制的出块时间约为12秒/块,大幅优于传统PoW网络。

以太坊作为从PoW向PoS转型的代表性项目,其Casper机制针对PoS面临的“无利害关系问题”(Nothing-at-Stake)提出了创新性解决方案。无利害关系问题指在PoS中,验证者无需消耗大量资源即可在多个分叉链上同时进行区块验证,导致区块链分叉风险升高。为解决这一问题,Casper机制引入“slashed惩罚”机制:验证者需质押一定数量的ETH作为保证金,若被检测到在多个分叉链上同时投票或提交恶意区块,其质押的ETH将被部分或全部罚没。这种经济惩罚机制显著提高了恶意行为的成本,促使验证者遵守协议规则,仅在单一合法链上进行验证,从而保障区块链的一致性和安全性(改进POS:通过惩罚制度(验证者存入押金,恶意攻击惩罚远大于奖励)解决分叉问题,如以太坊Casper FFG(混合PoW与POS,POW负责记账人选择和出块时间,POS每100个区块设检查点提供最终性))]。

尽管PoS在能源效率和出块速度上具有优势,但其“富者愈富”的权益集中化风险对去中心化构成潜在威胁。PoS机制下,节点被选为验证者的概率与持币量和持币时间(币龄)正相关,持币越多、持有时间越长的节点,获得出块权和奖励的概率越高。这种设计可能导致代币逐渐向少数高权益节点集中,形成“权益垄断”。例如,在以太坊PoS中,验证者的投票权重按质押ETH数量计算,高质押节点对区块选择的影响力显著大于低质押节点,长期可能削弱网络的去中心化程度。此外,初始代币分配的不均衡可能进一步加剧这一问题,若少数主体在网络启动阶段持有大量代币,其通过持续质押和出块奖励积累权益的能力将远高于普通参与者,最终导致决策权集中,与区块链去中心化的核心目标产生冲突。

3、实用拜占庭容错(PBFT)

实用拜占庭容错(PBFT)是由Miguel Castro和Barbara Liskov于1999年提出的基于投票的拜占庭容错算法,主要适用于私有链或许可链(需预先确定参与节点集合),其核心目标是在存在恶意节点的场景下,通过多轮投票和签名验证确保系统一致性,可抵抗不超过1/3的失效或恶意节点。

拜占庭容错实现机制

PBFT基于复制状态机模型实现共识:每个节点(副本)维护系统状态副本,通过多轮消息传递与签名验证达成一致。共识流程包含四个核心阶段:

预准备阶段 主节点(Leader)接收客户端请求后,生成带视图编号(v)、区块编号(k)和交易数据(m)的预准备消息\<PRE-PREPARE, v, k, m>,并广播至所有备份节点(Replica)。准备阶段 备份节点验证预准备消息的合法性(如签名、编号连续性)后,广播包含自身编号的准备消息\<PREPARE, v, k, m, i>。当节点收到至少f+1条一致的准备消息(f为最大恶意节点数,f=floor((n-1)/3),n为总节点数)时,进入“准备完成”状态。提交阶段 节点在准备完成后广播提交消息\<COMMIT, v, k, m, i>,并收集其他节点的提交消息。当收到2f+1条有效提交消息(即超过全网2/3节点确认)时,执行交易并标记区块为“已提交”。回复阶段 节点执行交易后向客户端发送回复,客户端收到f+1个相同回复即确认交易完成。

此外,系统通过“视图轮换”机制处理主节点故障:当主节点作恶或失效时,备份节点广播视图切换消息,新主节点需收集2f+1条有效切换消息后启动新视图,确保共识流程持续进行。

与PoW的性能差异

PBFT与PoW在吞吐量、延迟和确认机制上存在显著差异:

吞吐量 PBFT通过确定性共识流程实现高吞吐量,可达千级TPS(如理论值数千TPS);而PoW依赖算力竞争,受限于区块生成速度(如比特币约7TPS),吞吐量仅为个级。延迟与最终性 PBFT通过2f+1节点确认实现“确定性最终性”,区块提交后不可逆转,延迟通常为秒级;PoW采用概率确认机制,需等待多个后续区块生成才能降低回滚风险,最终性确认延迟长达分钟级。资源消耗 PBFT无需算力竞争,能耗极低;PoW依赖算力投入,能源消耗巨大。

性能维度 PBFT PoW 吞吐量 千级TPS(理论值数千TPS) 个级TPS(比特币约7TPS) 延迟 秒级确定性延迟 分钟级概率延迟 最终性 确定性最终性(区块不可逆转) 概率最终性(需多区块确认) 资源消耗 能耗极低 能源消耗巨大 确认机制 2f+1节点投票确认 工作量证明(算力竞争)

节点数量限制对联盟链适用性的影响

PBFT的通信复杂度为O(n²)(节点间需两两交换消息),导致其扩展性较差,节点数量通常限制在50个以内。这一限制使其与联盟链的特性高度契合:

联盟链适配性 联盟链节点通常由可信机构或组织控制(如银行、企业联盟),节点数量可控(10-50个),符合PBFT的节点规模要求。例如,Hyperledger Fabric(0.6版本默认使用PBFT)、FISCO BCOS等联盟链平台均采用PBFT或其改进算法。局限性 节点数量超过50后,PBFT的通信开销会显著增加,导致吞吐量下降和延迟升高,因此不适用于节点规模庞大的公有链[13][14]。此外,主节点可能成为性能瓶颈或攻击目标,需通过视图轮换机制缓解,但仍无法根本解决大规模扩展问题。

综上,PBFT通过多轮投票与签名验证实现了高效的拜占庭容错,在吞吐量和延迟上显著优于PoW,但其节点数量限制使其成为联盟链的优选共识机制,而无法适用于大规模公有链场景。

4、Raft

Raft与Paxos在设计哲学上存在显著差异。Paxos以理论严谨性为核心,但其复杂的角色定义和交互逻辑增加了工程实现的难度;而Raft则以简化设计为目标,通过明确划分角色(Leader、Follower、Candidate)降低理解与实现门槛,成为Paxos的工程化简化版本。Raft的角色分工清晰:Leader负责处理客户端请求并复制日志,Follower被动接收日志同步,Candidate为选举过程中的临时角色,这种设计使得逻辑流程更易于追踪和验证。

以etcd集群为例,Raft的领导者选举流程依赖“随机超时+多数投票”机制保障高效性与安全性。集群启动时所有节点初始化为Follower,通过接收Leader的周期性心跳维持状态。当Follower在随机超时窗口(通常为150-300ms)内未收到心跳,会自动转换为Candidate并递增任期号(Term),向其他节点发起投票请求。Candidate获得集群多数节点(超过半数)的投票支持后,即晋升为新Leader,并通过持续发送心跳确立领导地位。该机制通过随机超时避免选举冲突,多数投票确保结果合法性,使得etcd集群在Leader故障后通常能在200ms内完成新Leader选举,恢复服务可用性。

在配置管理场景中,Raft的强一致性保障成为核心优势。其日志复制机制通过严格的同步流程确保数据一致性:Leader接收客户端请求后,先写入本地日志,再向Follower发送日志同步请求,仅当多数Follower确认接收后,才标记日志为“已提交”并通知客户端结果[15][16]。同时,Raft通过任期(Term)和日志索引(Index)维护日志完整性,确保Leader切换时旧日志不会被覆盖,且Follower仅从最高任期的Leader接收日志同步,进一步强化数据一致性。这种强一致性特性使得Raft在etcd、Consul等配置管理工具中得到广泛应用,能够可靠地同步分布式系统的关键配置信息,避免因数据不一致导致的服务异常。

5、Paxos

Paxos共识机制通过明确的角色分工、提案编号机制及多数派原则(Quorum)确保分布式系统的一致性。其核心角色包括Proposer(提议者,提出提案或更新请求)、Acceptor(接受者,参与表决,多数派构成Quorum)和Learner(学习者,获取最终值并同步,不参与决策)。

核心流程与一致性保障

Paxos通过多阶段交互实现共识,具体流程如下:

阶段 主要操作 目标 Prepare Proposer向所有Acceptors发送Prepare请求(包含提案编号pre_num及初始value) 锁定未来接受范围,确保提案编号的唯一性和递增性 Promise Acceptor若未响应更高编号请求,则承诺不接受更小提案,并回复上次接受的提案信息 确保最新提案被优先考虑,避免旧提案干扰 Accept! Proposer收到多数Acceptors的Promise后,发送包含选定value的Accept请求 推动多数Acceptors接受提案,依赖多数派原则达成一致 Ack Acceptor符合规则(未接受更高编号提案)则接受提案并持久化,回复Ack 确认提案被多数节点接受,完成共识确认 Learn Learners从Acceptors获取最新值并同步 将最终结果传播至全系统,保证数据一致性

提案编号 通过唯一性和递增性确保提案的时序性,避免旧提案覆盖新提案;多数派原则 (即超过半数Acceptors达成一致)则通过Quorum交集特性(任意两个多数派必有重叠节点)避免分裂脑问题,确保在部分节点故障时仍能达成最终一致性。例如,若系统有n个Acceptors,需至少⌈n/2⌉个节点接受提案,即可容忍⌊(n-1)/2⌋个节点失效,从而保障容错能力。

Basic Paxos与Multi-Paxos的效率差异

Basic Paxos (单值共识):需完整经历Prepare和Accept两阶段,每次共识需2轮RPC交互,且无固定Leader,可能出现多个Proposer竞争提案,导致活锁风险(如提案编号冲突引发反复重试),整体延迟较高。Multi-Paxos (多值共识):通过选举Leader简化流程,由Leader统一发起提案,可跳过Prepare阶段直接进入Accept阶段,将交互轮次减少至1轮RPC。但需处理日志空洞(如Leader故障导致部分提案未提交)和版本合并问题,实际吞吐量略低于Raft等协议,且选举延迟约为Raft的2-3倍。

工程实践中的挑战

Paxos理论严谨但实现复杂度极高,主要挑战包括:

活锁与性能开销 无固定Leader时,多Proposer竞争可能导致活锁;多轮RPC交互和多数派通信在广域网环境下延迟显著,性能开销大。工程落地难度 需处理大量边缘情况(如日志空洞、网络分区恢复),Google Chubby的Paxos实现经多年迭代才稳定。简化实现案例 为降低复杂度,实际系统常对Paxos进行简化。例如,ZooKeeper通过引入固定Leader、简化日志合并逻辑,减少了原Paxos的复杂性;Multi-Paxos在Spanner中用于跨数据中心同步,通过优化Leader选举和日志同步机制,平衡容错性与延迟。

综上,Paxos通过提案编号和多数派原则为分布式系统提供强一致性保障,Multi-Paxos通过Leader优化提升效率,但工程实现需应对复杂性、性能及容错性的平衡挑战。其理论严谨性使其适用于分布式锁(如Chubby)、跨数据中心同步(如Spanner)等高容错需求场景,但需结合实际场景进行工程简化。

6、AptosBFT

AptosBFT是基于HotStuff算法改进的拜占庭容错(BFT)协议,通过四阶段迭代优化(V1-V4)实现了性能与安全性的平衡。其核心创新在于分离共识与执行流程,将交易的共识达成与实际执行过程解耦,并引入Block-STM并行执行引擎,使节点能够在共识阶段完成区块提案与验证的同时,通过并行化执行提升交易处理效率。这一机制突破了传统BFT协议中共识与执行串行处理的瓶颈,显著提升了整体吞吐量(运作机制:基于HotStuff算法改进的BFT协议(四阶段迭代优化V1-V4);分离共识与执行过程(采用Block-STM并行执行引擎);领导者选举结合质押量和节点声誉。 应用场景:Aptos公链;高性能区块链应用(金融交易、支付系统)。 技术优势:高吞吐量(测试网达16万TPS);亚秒级最终确认时间;模块化设计(支持动态验证者集)。 缺点:验证者数量受限(目前支持200+节点);相对中心化的领导选举机制;生态尚不成熟。)][(AptosBFT是Aptos区块链的第四代共识协议,其特点包括:分离共识与执行过程,优化认证和数据结构,降低交易执行时间;采用并行交易执行(通过捕获当前状态快照并行处理多笔交易),提升吞吐量。测试网显示支持超20,000节点,交易处理能力达10,000 TPS,目标为100,000 TPS)]。

在性能突破方面,AptosBFT通过ViewChange机制优化实现了对传统BFT协议的显著改进。传统BFT协议在 leader 节点故障或网络异常时,ViewChange过程往往导致较长延迟,而AptosBFT采用类似PBFT形式的二次ViewChange设计,将HotStuff算法的ViewChange延迟降低50%,结合领导者选举机制(综合质押量与节点声誉)减少了因 leader 错误导致的性能损耗(AptosBFT V4是Aptos公链采用的共识协议,基于HotStuff并经过多次迭代优化,属于委托权益证明(DPoS)机制。通过类似PBFT形式的二次ViewChange将HotStuff延迟降低50%,并根据质押和表现(声誉)选择领导者以减轻领导错误引起的延迟)]。实际测试数据显示,AptosBFT在测试网环境中实现了16万TPS的吞吐量和亚秒级最终确认时间,显著优于传统BFT协议(如PBFT通常仅支持数千TPS且确认延迟达秒级)(运作机制:基于HotStuff算法改进的BFT协议(四阶段迭代优化V1-V4);分离共识与执行过程(采用Block-STM并行执行引擎);领导者选举结合质押量和节点声誉。 应用场景:Aptos公链;高性能区块链应用(金融交易、支付系统)。 技术优势:高吞吐量(测试网达16万TPS);亚秒级最终确认时间;模块化设计(支持动态验证者集)。 缺点:验证者数量受限(目前支持200+节点);相对中心化的领导选举机制;生态尚不成熟。)]。

在金融场景适配性方面,AptosBFT的高性能特性使其成为金融交易与支付系统的理想选择。高吞吐量(16万TPS)能够满足大规模交易并发需求,亚秒级最终确认时间则降低了交易结算风险,符合金融场景对实时性和确定性的要求(运作机制:基于HotStuff算法改进的BFT协议(四阶段迭代优化V1-V4);分离共识与执行过程(采用Block-STM并行执行引擎);领导者选举结合质押量和节点声誉。 应用场景:Aptos公链;高性能区块链应用(金融交易、支付系统)。

技术优势:高吞吐量(测试网达16万TPS);亚秒级最终确认时间;模块化设计(支持动态验证者集)。

缺点:验证者数量受限(目前支持200+节点);相对中心化的领导选举机制;生态尚不成熟。)]。此外,其模块化设计支持动态验证者集,可根据网络负载调整验证节点规模,增强了系统的稳定性与可扩展性。尽管当前验证者数量受限(支持200+节点)且领导选举机制存在一定中心化倾向,可能对去中心化程度产生影响,但其在性能与安全性上的平衡仍使其在金融领域具备较强的应用潜力。

7、HotStuff

HotStuff通过“领导者收集投票+门限签名”机制简化了PBFT的多轮通信流程,其核心在于采用三阶段流水线共识(Prepare→Precommit→Commit)与门限签名技术。领导者负责收集节点投票并生成门限签名,将通信复杂度从PBFT的O(n²)降低至O(n),同时通过流水线处理实现共识过程的并行化,从而显著提升效率。在同等节点数量下,HotStuff的吞吐量较PBFT提升30%以上,这一优势使其被应用于Facebook Libra(现Diem)、Aptos等需要高吞吐量的联盟链场景。

原生HotStuff存在交易确认延迟较高(三阶段投票导致延迟增加一个视图时间)及分叉攻击影响吞吐量的局限。其中,分叉攻击由恶意节点引发,会导致系统吞吐量下降[24]。为解决这一问题,Fast HotStuff(FHS)提出HighQC机制,其核心逻辑是确保新提案始终从最长链后继续出块,即领导者需保证提案中的QC(Quorum Certificate)为最新的HighQC(最高QC)并提供证明。

在正常路径(Happy path)中,通过提案的View值大于当前视图(CurView),可确保QC为HighQC;在超时路径(Unhappy path)中,视图切换后需收集2/3+1节点的HighQC签名生成聚合QC(AggQC),新提案基于此生成。FHS采用聚合签名替代阈值签名,尽管Unhappy path的通信复杂度升级为O(n²),但验证逻辑的优化使得计算耗时对整体性能影响不大。此外,HotStuff通过视图切换(View Change)机制处理领导者故障,进一步保障系统的连续性。

8、容量证明(PoC/PoSpace)

容量证明(Proof of Capacity,PoC),又称空间证明(PoSpace),其核心是通过存储空间竞争替代算力竞争的共识机制。与工作量证明(PoW)依赖实时计算能力不同,PoC要求矿工预先计算并存储大量哈希结果(形成Plot文件),挖矿过程中通过检索硬盘数据竞争出块,存储空间大小直接决定挖矿概率,体现“空间换时间”的设计理念——用预存储的哈希表替代实时计算哈希值的过程。

在资源竞争模型上,PoC与PoW存在本质差异。PoW以算力为核心竞争资源,矿工需通过持续的高强度计算争夺出块权,导致能源消耗巨大;而PoC将竞争焦点转向存储空间,矿工的挖矿概率由硬盘存储容量决定,无需实时消耗大量算力。这一差异带来显著的环保优势:PoC系统的能源效率远高于PoW,例如10TB硬盘的运行功耗通常低于10W,仅为同等算力PoW设备的极小部分,使其成为环保型区块链项目的重要技术选择。

然而,PoC的“预存储”特性对普通用户的参与门槛产生双重影响。一方面,其硬件成本相对较低,普通硬盘即可参与挖矿,理论上降低了技术准入门槛;另一方面,初始Plot文件生成过程(俗称“P盘”)存在显著挑战:大型Plot文件需通过复杂算法预先计算并存储大量哈希值,生成周期较长(大型文件可能耗时数天),且存储空间占用巨大。以Chia Network为例,单个Plot文件容量超过100GB,普通用户需投入大量时间与存储资源完成初始准备,这在一定程度上提高了实际参与门槛。此外,当PoC项目规模扩张时,对硬盘的集中需求可能引发存储硬件市场价格波动,进一步增加普通用户的参与成本。

目前,PoC技术已在Burstcoin、Chia Network等项目中得到应用,其抗ASIC化特性(依赖通用存储硬件,难以通过专用芯片形成垄断)有助于提升区块链的去中心化程度,但初始存储准备的复杂性与资源消耗仍是其普及过程中需持续优化的关键问题。

特性 Burstcoin Chia Network 传统 PoW 项目 硬件要求 普通硬盘 普通硬盘 ASIC矿机 能源效率 极高 极高 极低 去中心化程度 高 高 低 初始配置复杂度 中等 高 低 存储空间占用 中大型 超大型 微小

9、权威证明(PoA)

权威证明(PoA)是一种通过信任已认证节点(权威节点)达成共识的机制,其核心逻辑为仅授权节点可创建新区块并验证交易。其工作原理包括节点认证、区块生成与验证三个环节:权威节点需由可信赖实体运营并通过身份验证(如KYC认证);区块由权威节点定期生成,其他节点通过验证权威节点的数字签名确认区块合法性;当足够数量的节点签名确认后,区块即被认定为有效。

在联盟链场景中,PoA展现出显著适用性。联盟链(如金融清算系统、企业供应链管理网络)通常需要高效的交易处理能力、低运营成本及可控的节点管理,而PoA的高效性(交易处理速度快、区块生成时间短)、低能耗(无需大量计算资源)及简单性(通过身份验证简化网络运行)恰好满足这些需求。例如,VeChain和Microsoft Azure区块链等联盟链平台采用PoA机制,实现了企业级应用中对交易实时性和成本控制的要求。此外,PoA的验证过程依赖权威节点的身份背书,可满足金融清算系统等场景对节点可信度和合规性的严格要求。

与权益证明(PoS)相比,PoA的节点准入机制存在本质差异。PoA采用“身份背书”模式,权威节点的准入依赖于可信赖实体的身份认证与信用背书,节点需通过运营主体的资质审核(如企业背景、合规记录)方可获得授权;而PoS则基于“权益质押”,节点通过质押一定数量的代币获得验证资格,准入门槛主要与经济权益挂钩。这种差异使得PoA更适用于对节点身份可控性要求高的场景(如联盟链),而PoS更强调通过经济激励约束节点行为,适用于去中心化程度较高的公链环境。

PoA的核心风险在于权威节点作恶可能对网络安全性造成威胁,具体表现为中心化风险(有限权威节点降低去中心化特性)和信任依赖(网络安全高度依赖权威节点的诚信)。为应对此类风险,实践中已形成多种防御措施:其一,多签机制,即区块需经多个权威节点签名确认方可生效,通过增加作恶所需的节点协同成本降低单一节点作恶风险;其二,动态节点轮换,如Clique协议采用“时间片轮换”机制,权威节点按预设顺序轮流生成区块,避免单一节点长期控制区块生成权;其三,违规惩罚机制,对恶意行为节点(如生成无效区块、拒绝验证合法交易)实施吊销资格等惩罚措施,以制度约束节点行为。尽管这些措施可在一定程度上缓解风险,但PoA仍需在效率与去中心化程度之间进行权衡,其中心化倾向使其更适合对节点可控性要求高于完全去中心化的场景。

实现层面,PoA有Clique和Aura等典型协议。Clique协议通过“权威节点选举”机制由节点投票选出权威节点,采用时间片轮换生成区块,具备高效性和快速确认特性,适合高速度要求场景,但存在中心化风险和节点选择依赖信任的问题;Aura协议则通过时间戳机制确定区块顺序,固定顺序生成区块,可预测性强且能降低冲突,但存在速度限制和中心化风险。这些实现进一步验证了PoA在特定场景下的价值与局限。

10、Tendermint

Tendermint是一种支持拜占庭容错(BFT)的共识机制,能够容忍不超过1/3节点的任意故障,其核心设计目标是在多节点环境下实现应用程序的安全一致复制。与传统PBFT协议相比,Tendermint在容错逻辑上采用了简化的视图切换机制,显著区别于PBFT的独立ViewChange流程。具体而言,Tendermint通过三阶段共识流程(Propose→Prevote→Precommit)实现区块共识,并基于区块链结构按顺序链接区块;当领导者节点故障时,协议无需启动独立的ViewChange流程,而是通过超时机制和空票投票自动切换至新的领导者轮次,从而简化了故障恢复逻辑,提升了共识流程的连续性。

在跨链场景中,Tendermint的核心优势源于其模块化设计,特别是通过应用区块链接口(ABCI)支持任意应用逻辑。该接口允许共识引擎(Tendermint Core)与应用层解耦,支持使用任意编程语言处理交易和状态转换,无需预设特定状态机。这种灵活性使得Tendermint能够适配多样化的跨链协议和区块链互联需求,典型应用包括Cosmos Hub、Terra等跨链生态系统,其共识引擎可作为底层信任机制支撑复杂的跨链资产转移和数据交互。

节点数量对Tendermint的共识效率具有显著影响。由于其共识流程依赖节点间的多轮通信(Propose、Prevote、Precommit阶段),节点数量的增加会直接导致通信开销上升,进而降低共识吞吐量。实践中,Tendermint的节点数量扩展性存在限制,官方建议验证节点数量应控制在100以内。根据实际测试数据,当验证节点数量为100时,系统吞吐量约为1000 TPS,而在理想网络环境下的理论吞吐量可达42000 TPS,节点数量的增加是导致实际性能下降的关键因素之一。

综上,Tendermint通过简化视图切换优化了BFT容错流程,借助ABCI接口实现了跨链场景下的应用灵活性,但节点数量的扩展性限制使其更适用于中小型验证节点网络(≤100节点)。其模块化架构和区块链最终性特性,使其在联盟链和跨链互联领域具有较强的应用价值。

三、共识机制横向对比与应用场景适配

共识机制多维度对比矩阵

综合现有研究成果,从安全性(抗攻击能力与容错性)、效率(TPS/延迟/最终性)、资源消耗(能耗/硬件需求)、去中心化程度(节点准入门槛与扩展性)四个核心维度,对主流共识机制进行量化对比,结果如下表所示:

共识机制 安全性(抗攻击能力 / 容错性) 效率( TPS/ 延迟 / 最终性) 资源消耗(能耗 / 硬件) 去中心化程度(节点准入门槛 / 扩展性) PoW 极高(抗攻击能力强,容忍50%算力故障,崩溃容错) 低(~7 TPS,出块时间>500s,概率性最终性) 极高能耗(需专用矿机) 节点准入门槛高(硬件投入),扩展性强 PoS 中高(容忍50%节点故障,崩溃容错) 中(~100 TPS,出块时间<100s,最终性待定) 低能耗(无需专用硬件) 节点准入门槛中(持币量),扩展性强 PBFT 高(小范围场景下支持拜占庭容错,容忍33%恶意节点) 高(千级TPS,出块时间<10s,立即最终性) 低能耗 节点准入门槛中(需认证节点),扩展性弱(<100节点) Raft 高(容忍f个节点故障,崩溃容错,集群≥2f+1) 中高(吞吐量中等,etcd恢复延迟~200ms,立即最终性) 低能耗 节点准入门槛低,扩展性中 Paxos 高(容忍f个节点故障,崩溃容错) 低(吞吐量低,Multi-Paxos延迟为Raft的2-3倍,立即最终性) 低能耗 节点准入门槛低,扩展性中 Tendermint 高(拜占庭容错) 中高(高吞吐量,低延迟,立即最终性) 低能耗 节点准入门槛中,扩展性中 PoA 中(崩溃容错,依赖节点身份背书) 高(万级TPS,低延迟) 低能耗 节点准入门槛高(身份审核),扩展性弱(中心化风险) AptosBFT 高(拜占庭容错) 极高(16万TPS,低延迟,立即最终性) 低能耗 节点准入门槛中,扩展性中(支持200+节点) HotStuff 高(拜占庭容错) 高(千级TPS,Multi-Pipeline优化后吞吐量提升60%) 低能耗 节点准入门槛中,扩展性中 DPoS 中高(容忍50%节点故障,依赖投票机制) 中(<1000 TPS,出块时间<100s) 低能耗 节点准入门槛中(投票权集中风险),扩展性强

场景化适配分析

区块链共识机制的场景化适配需建立“场景-需求-机制”的动态匹配模型,即根据场景的核心需求选择适配的共识机制,并通过权衡逻辑优化性能、安全性与成本的平衡。以下从典型场景出发,结合具体需求与机制选择展开分析。

1、公链场景:去中心化与安全性优先

公链作为开放的分布式账本,其核心需求是去中心化、安全性及抗审查性 ,需在无信任环境中保障账本一致性。因此,共识机制需优先满足节点的广泛参与性和攻击抵抗能力。

PoW(工作量证明) 通过算力竞争实现去中心化验证,适用于对安全性要求极高且可接受一定能耗的场景,如比特币网络,其去中心化特性和抗双花攻击能力奠定了公链安全的基础。PoS(权益证明) 以代币持有量和质押时长替代算力竞争,在降低能耗的同时维持去中心化,如以太坊2.0通过PoS机制在保障安全性的前提下提升了可扩展性。权衡逻辑 PoW与PoS的选择本质是安全性与能耗、效率的权衡。比特币坚持PoW以确保极端去中心化,而以太坊转向PoS则是为了在生态扩张中平衡环保与性能需求。

2、联盟链与企业链场景:效率与合规导向

联盟链与企业链多应用于机构间协作,核心需求是高吞吐量、低延迟、合规可控及容错能力 ,需在有限节点参与下实现高效共识。

PBFT及其变体 适用于对安全性和一致性要求极高的金融、医疗等领域,如金融行业的高敏感度交易应用可采用BFT机制(开发中)以满足强容错需求。Raft 作为Hyperledger Fabric的默认生产共识算法,具有实现简单、高可用性的特点,适合对性能要求较高且需容灾能力的企业场景,如配置管理(etcd)、分布式数据库(TiDB)等读多写少的环境。Kafka 适用于高吞吐量、容灾需求强的企业生产环境,通过异步通信提升交易处理效率,但去中心化程度较低。权衡逻辑 Hyperledger Fabric的共识选择体现了典型的权衡策略——默认推荐Raft以平衡效率与易维护性,同时开发BFT变体以应对金融等高安全场景,反映了企业链在效率、容错与合规之间的动态适配。

3、私有链场景:高效与权限管控

私有链面向单一机构或受信任节点组,核心需求是高效交易处理、权限管理及合规审计 ,共识机制可适当降低去中心化要求以提升性能。

PoA(权威证明) :通过预设权威节点验证交易,适用于需要快速确认且节点可信的场景,如Microsoft Azure区块链和VeChain,其高效性和合规性满足企业内部数据管理需求。Raft/Paxos :Raft因其易实现性和稳定性,被用于企业私有链的分布式存储场景;Paxos则适用于跨数据中心同步(如Spanner)等强一致性需求,但实现成本较高,更适合复杂环境下的写操作频繁场景。

4、跨链与特定场景:功能适配与创新需求

跨链协议及新兴场景需针对特定功能需求选择机制,如互操作性、低能耗或高频交易等。

Tendermint 作为模块化共识引擎,适用于跨链协议(如Cosmos Hub),其拜占庭容错特性与互操作性设计支持多链协同,满足跨链场景的灵活适配需求。PoC(容量证明) 如Chia Network采用硬盘存储空间替代算力竞争,适用于环保型项目,在降低能耗的同时维持去中心化。AptosBFT 针对高吞吐量和智能合约安全需求设计,被Aptos区块链采用,通过优化共识流程提升交易处理效率。

5、通用权衡框架

共识机制的选择需综合评估实现成本、性能需求、容错要求及团队经验 。例如:

Kubernetes选择Raft而非Paxos,以降低开发风险并保证稳定性,体现了对实现复杂度与系统可靠性的权衡;

金融领域优先选择Paxos(如Chubby分布式锁)或PBFT,以满足强一致性和高容错需求,即使牺牲部分性能;

团队经验有限时,Raft的易维护性使其成为比Paxos更务实的选择,而复杂环境(如跨数据中心同步)则需Paxos的强容错能力。

综上,场景化适配的核心在于通过“需求-机制”动态匹配,在去中心化、安全性、效率与成本之间找到最优平衡点,推动区块链技术在不同领域的落地应用。

四、未来发展趋势与挑战

技术演进方向

区块链共识机制的技术演进主要由三大核心需求驱动:可扩展性提升、能耗优化及跨链互操作性增强。首先,可扩展性需求是推动技术创新的核心动力,随着区块链应用场景的扩展,传统共识机制的吞吐量(TPS)瓶颈日益凸显。例如,BFT类共识协议通过优化算法结构提升性能,改进的HotStuff算法采用消息聚合树和动态阈值机制加速交易排序,而AptosBFT则通过并行交易执行技术追求更高吞吐量,其目标TPS可达100,000[28]。其次,能耗压力促使共识机制向低能耗方向转型,工作量证明(PoW)因高能源消耗和效率问题逐渐被替代,权益证明(PoS)、授权权益证明(DPoS)等机制在维持安全性的同时显著降低能耗。此外,跨链互操作性需求推动共识协议与跨链通信技术融合,如Tendermint协议通过优化版本TBFT增强弱网络稳定性和消息广播效率,支持多链互联;PBFT协议则结合分层架构与跨链通信提升大规模节点下的性能。

在可扩展性优化的实践中,AptosBFT的并行执行技术具有代表性。其核心在于通过交易分片实现并行处理,具体依赖Block-STM引擎将交易按数据依赖关系分片,使无冲突交易可同时执行,从而突破传统串行处理的性能限制。此外,Aptos提出的下一代BFT协议Raptr通过优化共识流程与执行层的协同,进一步提升系统稳定性和扩展性,印证了并行执行对TPS提升的显著效果。类似地,Multi-Pipeline HotStuff通过多流水线机制并行处理共识阶段任务,进一步验证了并行化技术在共识优化中的潜力。

基于上述技术创新趋势,“模块化共识”(即共识与执行分离)被预测为未来主流发展方向。该模式将共识层的安全保障功能与执行层的交易处理功能解耦,允许各自独立优化:共识层专注于达成一致和安全性,执行层则可通过并行EVM、AltVM等技术提升处理效率,如并行EVM通过引入并行处理技术解决传统串行EVM的拥堵问题,推动链上复杂金融应用(如中央限价订单簿)的实现。AptosBFT的设计已体现这一思路,其将共识协议(Raptr)与并行执行引擎(Block-STM)分离,为模块化架构提供实践案例。同时,PoS机制下的以太坊Casper FFG通过共识层与执行层的协同优化提升最终性,PBFT结合分层架构增强大规模节点性能,均表明模块化设计在平衡安全性、可扩展性与效率上的优势。未来,随着跨链互操作需求的深化,模块化共识将进一步支持多链生态的协同,成为区块链技术演进的核心方向。

核心挑战与应对

区块链共识机制的发展始终面临多重核心挑战,其中“不可能三角”(安全性、去中心化、效率)构成了技术演进的根本约束。该三角关系意味着现有共识机制难以同时实现三者的最优平衡,其破解需从技术优化与机制创新两方面探索路径。在安全性维度,PoW机制面临高能耗与资源浪费问题,而PoS机制则存在“无利害关系攻击”与“马太效应”风险,即权益集中可能导致去中心化程度下降。去中心化方面,PoA机制依赖权威节点认证,存在中心化风险,PoS的权益集中问题亦需通过动态验证者轮换、质押惩罚机制等缓解。效率层面,高吞吐量目标(如Aptos的100,000 TPS)对主网稳定性提出挑战,BFT协议在大规模系统中存在通信复杂度高、主节点瓶颈等扩展性限制。

针对上述挑战,当前破解思路聚焦于技术优化与协议创新的结合。在技术层面,并行处理与分层设计成为提升效率的关键方向。例如,并行EVM通过解耦交易执行任务(如MegaETH)、预测性乐观执行与异步预加载(如Artela)、专用冲突检测器(如BNB链)等方案,缓解数据一致性、状态访问效率及交易冲突检测问题。协议层面,Aptos采用增强型BFT-PoS机制,通过减少通信开销与引入削减机制约束验证者行为,平衡安全性与效率。此外,Multi-Pipeline HotStuff、异步通信优化等技术进一步降低了共识延迟,而分层设计通过分离共识层与执行层,实现不同层级的针对性优化。

DAO治理与共识机制的结合为动态平衡“不可能三角”提供了新思路。通过社区投票调整共识参数(如验证者数量、质押比例、区块大小等),可使共识机制适应网络需求变化。例如,针对PoS的“马太效应”,社区可通过治理投票优化激励模型,调整质押奖励分配或引入惩罚机制(如削减恶意验证者权益),以促进去中心化。生态建设中培育的开发者社区与用户群体,可通过DAO提案参与共识规则迭代,使技术优化更贴合实际需求,形成“技术迭代-社区反馈-机制调整”的闭环。

监管友好型共识设计是区块链落地的重要前提,需在技术特性与合规要求间寻求平衡。PoA(Proof of Authority)机制通过身份认证节点参与共识,天然具备监管适配性,其与KYC(了解你的客户)/AML(反洗钱)流程结合,可实现节点身份的可追溯与合规审查。例如,通过对验证者进行严格KYC认证,确保节点行为符合地区监管政策,同时通过动态节点轮换机制降低单点权威风险,平衡去中心化与合规需求。此外,针对不同国家和地区的监管差异,共识机制可设计模块化合规接口,允许根据当地政策调整身份验证强度或数据上报规则,以适应多地域合规要求。

五、结论

区块链共识机制的本质在于实现“信任算法化”,即通过预设的数学规则与分布式协议,将传统依赖第三方中介的信任关系转化为可验证的算法逻辑,从而在去中心化或分布式环境中达成节点间的状态一致性。从分布式系统的经典协议(如Raft、Paxos)到区块链特有的机制(如PoW、PoS、PBFT),各类共识方案均围绕这一核心目标展开,但因设计理念与技术路径的差异而呈现出不同特性。

共识机制的选择需遵循“没有最优,只有最适配”的原则。不同机制在安全性、效率、成本等维度各有优劣:例如,Raft通过简化角色与流程降低工程复杂度,适合快速迭代的应用场景;Paxos则以理论严谨性为核心,更适配高容错需求的复杂系统;而PoW、PoS等区块链机制则需在去中心化程度与资源消耗间进行权衡。因此,实际应用中需结合具体需求(如安全性优先级、交易吞吐量要求、节点参与成本等)进行方案选型,甚至通过机制组合实现特性互补,例如PolarDB采用Raft与Paxos变种(Parallel Raft)的融合架构,以平衡性能与容错能力。

展望未来,“多机制融合”将成为共识技术的重要发展趋势。随着应用场景的多元化,单一机制难以满足复杂需求,BFT与PoS的结合、PoW与分片技术的协同等融合模式将逐步涌现,通过整合不同机制的优势(如BFT的高效共识、PoS的资源节约性)提升系统综合性能。同时,技术改进(如动态惩罚制度、分层共识架构)将进一步优化现有机制的安全性与效率瓶颈,推动共识技术从“特定场景适配”向“普适化基础设施”演进,助力区块链等分布式系统在更广泛领域的落地应用。

#区块链#共识机制#公链#联盟链

Coing.news 光哥数币 区块链和加密货币讲述者